ブログ

2024.05.22

誰でも綺麗に契約書の製本ができる方法をわかりやすく紹介!

契約書を製本する際に、失敗したり綺麗にできなかったりした経験はありませんか?

失敗すると、もう一度やり直しになるため、嫌ですよね。

そこで、この記事では、誰でも綺麗に契約書の製本ができる方法を紹介します!

最後まで読んでいただくことで、誰でも綺麗に製本することができるようになります。

ぜひ、最後までご覧ください。

合わせて、契約書製本の単価などのページはこちらからご確認ください。御見積りを作成いたします。

契約書の製本とは

製本とは、複数枚ある契約書を一つの本としてまとめることです。

製本する理由としては、押印する回数を減らせるからです。

例えば、不動産の契約時には、複数枚の契約書があります。

それを製本していなければ、1枚ずつ押印することになり、とても大変です。

そのため、製本することにより押印の手間を省くことができ、見栄えも良くなります。

綺麗に契約書を製本する方法

ここでは、綺麗に契約書を製本する方法をステップごとに解説します。

今回紹介している製本テープは、ロール状のものをベースに紹介しています。

画像を使って説明しているので、ぜひ参考にしてください!

1.製本に必要なものを準備する

製本するためには、以下のものが必要です。

- ホチキス

- 契約書

- 製本テープ

- ハサミ

製本テープには、25mm・35mm・50mm・100mmと幅に種類があります。

製本する契約書の厚みに合ったテープの幅を選択しましょう。

基準は以下のとおりです。

- テープ幅が25mmは、厚さ2mmまで

- テープ幅が35mmは、厚さ5mmまで

- テープ幅が50mmは、厚さ20mm

- テープ幅が100mmは、厚さ70mm

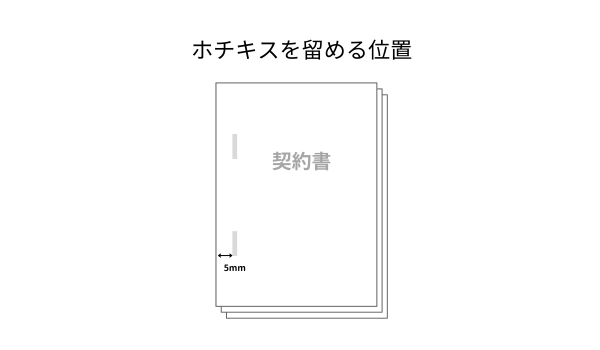

2.契約書をホチキスで留める

契約書をホチキスで留めましょう。

留める際には、契約書の順番を間違えないように気をつけてください。

ホチキスを留めるポイントとしては、紙の端から5mmほど空けて2箇所留めます。

枚数が多くて厚い場合には、3箇所ホチキス留めをすると、バラバラになる心配が少なくなります。

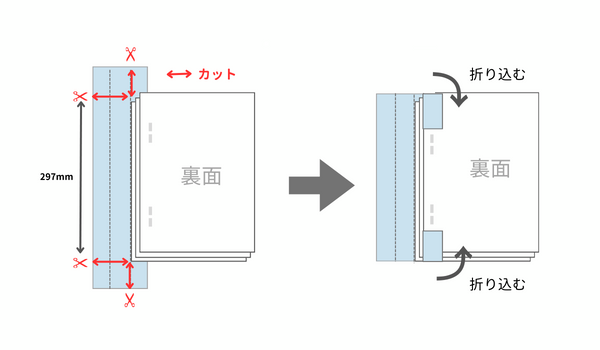

3.契約書の厚みを測り製本テープを切る

ホチキス留めをしたら、次は契約書の厚みを測ります。

理由としては、厚い契約書になると製本テープの長さを少し長めに切る必要があるからです。

製本テープが短いと長さが足りないということになりかねません。

そのため、厚みを測り少し長く切っておくことが、綺麗に製本するための秘訣です。

A4契約書に必要なテープの長さ(厚み15mm)

A4サイズの縦の長さは297mmです。

297mmに契約書の厚みの2倍プラスした長さにカットしてください。

例)15mm×2+297mm=327mm

上記のように、A4の契約書で厚さが15mmある場合は、327mmにカットすると綺麗にテープが貼れます。

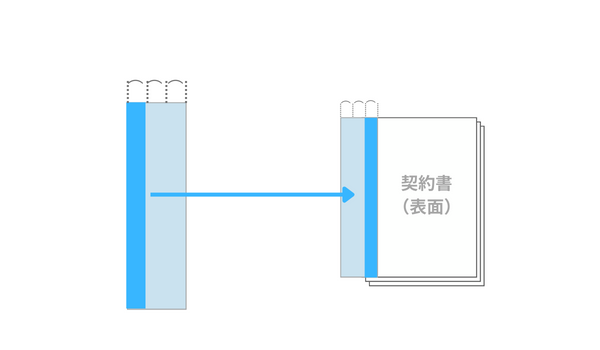

4.製本テープを貼る

表面に製本テープの3分の1を貼りましょう。

机に契約書を置いて、テープを貼ると綺麗になります。

製本テープを貼る際の注意点として、テープについているはくり紙は、一気にはがさないようにしてください。

全てはがしてしまうと、貼りづらくなり、綺麗にテープを貼れません。

製本テープには中央に切れ目が入っているため、半分だけはがしておくと、失敗せずに貼ることができます。

5.製本テープの出ている部分を処理する

表面に貼り付けている3分の1の部分を残して、残りの3分の2は297mmでカットしましょう。

そして、飛び出している部分が書類を包むように貼ります。

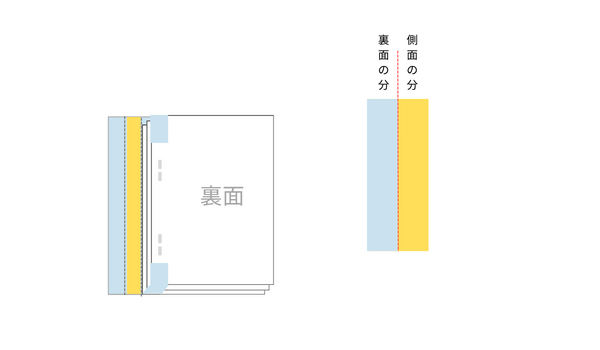

6.裏面にもテープを貼り、完成

残りの3分の2も書類を包むように貼りましょう。

テープを貼る際には、中央から端に向かって貼ると、空気が入らず綺麗になります。

テープを貼ったら、定規などでシワを伸ばして完成です。

綺麗に契約書を製本するためには

綺麗に契約書を製本するためのポイントを紹介します。

失敗せず製本するために、とても重要なことですので、ぜひ参考にしてください。

製本テープのサイズに注意する

製本テープの長さに注意しましょう。

なぜなら、テープを貼る際に「テープが短かった…」ということはよく起こるからです。

そのため、製本の方法で紹介したように少し長めにテープをカットしておくと安心です。

また、テープの幅も重要です。

契約書の厚さに合わせて、テープ幅を選択してください。

こちらも同様、厚さに対して幅が狭いと、最後の部分でテープが足りないということになります。

完成を想定して契約書を印刷する

製本する印刷物は、完成をイメージして印刷しましょう。

その理由は、余白をつけずに印刷すると、製本テープの場所に文字が被り読めなくなる可能性があるからです。

具体的には、製本テープを貼る部分には余白をつけて印刷する必要があります。

余白をつけずに印刷し、製本が完了した時点でこのことに気づくと、印刷からやり直しになってしまいます。

時間とコストを無駄にしないために、印刷する時点から完成をイメージして作成することが重要です。

ロール状製本テープは折り目をつけると貼りやすい

ロール状の製本テープは、カットすると丸まるため貼りにくくなります。

そのため、3等分に折り目をつけておくと、丸まらずに貼りやすくなります。

綺麗な製本をするためには、製本テープの貼り方が重要です。

折り目をつけることは細かいところですが、貼りやすくなり見栄えが良くなるので、ぜひお試しください!

契約書を製本する理由とは

契約書は、製本をしないといけないという決まりはありません。

では、なぜ、契約書は製本されるのでしょうか。

その理由を解説します。

契約書の改ざん防止

契約書を製本する理由として、改ざん防止があります。

契約書を製本していない場合には、全ての見開きに押印が必要です。

押印がないページは、ページを差し替えたり、抜いたりができるため改ざんされてしまいます。

製本された契約書を改ざんするには、製本テープを剥がさないといけないため、破損につながります。

そのため、改ざん防止策として、製本は効果的なのです。

押印の回数が減るから

先ほども説明しましたが、製本する理由として、押印の回数を減らせます。

製本していない場合と、した場合に分けて解説します。

製本していない場合

ホチキス留めのみの契約書は、全ての見開きに半分ずつになるように押す「契印」が必要です。

そのため、ページ数が多いほど押す回数が増えるため、とても大変です。

.png)

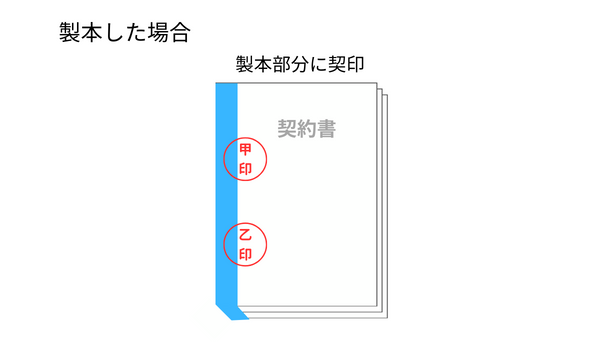

製本した場合

製本している場合は、全ての見開きに契印する必要がなくなります。

押印するのは、製本テープの上だけです。

表面と裏面の両方に押印をする場合もありますが、たった2回押すだけで良くなります。

特に、ページ数が多いものは押印の手間がなくなるため、製本した方がいいでしょう。

まとめ

この記事では、契約書の製本の方法と綺麗に製本するためのポイント、製本する理由について紹介しました。

今回紹介した、契約書の製本方法を参考に、製本を行ってみてください!

また、製本する際の注意点として、使用する製本テープは契約書の厚みに合わせて幅や長さを決めてください。

製本テープを貼ってしまったら、綺麗に剥がすことは難しいため、失敗したら印刷からやり直さなければなりません。

事前準備をしっかりして、失敗せず綺麗な製本をしてみてください。

株式会社アイワコピーでは、製本加工を行っています。

観音製本や黒表紙金文字製本などさまざまなタイプに対応しています。

製本に関してお困りの方は、ぜひ一度、株式会社アイワコピーまでご相談ください。

お問い合わせはこちらから

契約書製本の単価などのページはこちらからご確認ください。御見積りを作成いたします。